Les lignes électriques haute tension (HT) constituent un pilier essentiel de notre infrastructure énergétique moderne. Elles transportent l’électricité sur de longues distances, alimentant industries, villes et foyers avec une efficacité remarquable. Cependant, ces installations génèrent des risques majeurs : électrocution, arcs électriques, effets thermiques et exposition aux champs électromagnétiques. En France, la prévention de ces dangers repose sur un cadre réglementaire strict, visant à imposer des distances de sécurité minimales entre les lignes HT et les personnes, les bâtiments, les engins de chantier ou la végétation.

L’importance de ces distances ne saurait être sous-estimée. Un simple contact accidentel avec un conducteur sous haute tension peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), les accidents électriques représentent encore une part significative des sinistres en milieu professionnel, avec des causes souvent liées à un non-respect des zones de proximité. C’est pourquoi les normes françaises, inspirées des standards européens, définissent des règles précises, adaptées au niveau de tension et au contexte d’exposition.

Cet article explore en détail les distances de sécurité pour les lignes HT, en s’appuyant sur les textes réglementaires clés comme l’Arrêté du 17 mai 2001 et la norme NF C 18-510. Nous aborderons l’évolution historique, la classification des tensions, les prescriptions pour les travaux, les habitations, les aspects sanitaires, et d’autres contextes spécifiques. L’objectif est de fournir une vue exhaustive, utile aux professionnels du BTP, aux urbanistes et aux riverains, pour une cohabitation sécurisée avec ces infrastructures vitales. Au fil des pages, nous verrons comment ces normes, régulièrement mises à jour, intègrent les avancées technologiques et les retours d’expérience pour minimiser les risques.

Histoire et Évolution des Normes

La réglementation des distances de sécurité pour les lignes électriques en France remonte au XIXe siècle, époque de l’essor de l’électrification. Dès 1883, la loi sur la distribution d’énergie électrique pose les bases d’une surveillance étatique, mais c’est au XXe siècle que les normes se structurent. L’Arrêté du 14 décembre 1965, relatif aux installations électriques, marque un tournant en fixant des distances minimales pour éviter les contacts directs. Influencée par les accidents industriels post-Seconde Guerre mondiale, cette réglementation évolue avec la création de l’Union technique de l’électricité (UTE) en 1946, qui rédige les premières normes techniques.

Les années 1970 voient l’émergence de préoccupations environnementales et sanitaires, avec des études sur les champs électromagnétiques (CEM) des lignes très haute tension (THT). L’Arrêté du 17 mai 2001, fixant les conditions techniques pour le transport et la distribution d’énergie électrique, consolide ces avancées. Ce texte, publié au Journal officiel, intègre les directives européennes (notamment la 73/23/CEE sur la compatibilité électromagnétique) et définit des distances précises pour les surplombs, voisinages et traversées. Il distingue les conducteurs nus des isolés, tenant compte des vents, de la température des conducteurs et des charges maximales.

Parallèlement, la norme NF C 18-510, éditée par l’AFNOR en 1988 et révisée en 2012 (dernière version majeure en 2020), se concentre sur la prévention des risques lors d’opérations sur installations électriques. Issue des travaux de la commission U21 de l’UTE, elle précise les habilitations électriques, les zones d’environnement et les distances d’approche pour les tensions supérieures à 50 V. Cette norme, intégrée au Code du travail (articles R.4544-9 et suivants), impose une analyse de risques systématique dans un rayon de 5 mètres autour des lignes HT.

Les mises à jour récentes, comme l’amendement de 2023 à la NF C 18-510, intègrent les innovations : utilisation de drones pour inspections, isolation renforcée et modélisation numérique des arcs électriques. L’INRS et la Prévention BTP contribuent via des guides pratiques, tandis que RTE (Réseau de Transport d’Électricité) et Enedis appliquent ces normes sur le terrain. Aujourd’hui, ces textes s’alignent sur l’objectif européen de « zéro accident électrique » d’ici 2030, avec une emphase sur la formation et la consignation. Ainsi, l’évolution reflète un équilibre entre sécurité accrue et développement des réseaux intelligents.

Classification des Tensions Électriques

Pour comprendre les distances de sécurité, il est essentiel de classer les niveaux de tension, car les risques augmentent exponentiellement avec la puissance. En France, la nomenclature suit la norme NF C 11-100 et l’Arrêté de 2001 :

- Basse Tension (BT) : Inférieure à 1 000 V en courant alternatif (AC) ou 1 500 V en courant continu (DC). Utilisée pour la distribution finale (foyers, petits commerces). Risques modérés, mais distances minimales de 3 mètres pour les travaux.

- Haute Tension A (HTA) : De 1 000 V à 50 000 V. Courante pour les réseaux de distribution moyenne distance (industries locales). Exemples : 20 kV ou 63 kV. Distances de sécurité typiques : 3 mètres pour zones interdites.

- Haute Tension B (HTB) : Supérieure à 50 000 V, jusqu’à 225 kV. Pour le transport régional. Distances : 5 mètres minimum.

- Très Haute Tension (THT) : Au-delà de 225 kV, jusqu’à 400 kV ou plus (UHT pour > 800 kV). Lignes à longue portée, comme celles gérées par RTE. Distances renforcées : 25 mètres pour habitations, surplombs de 6 mètres.

Cette classification détermine les habilitations (BS, BR, B2…) et les mesures de protection. Par exemple, en HTB/THT, les champs électriques peuvent atteindre 5 kV/m à proximité, justifiant des distances élargies pour prévenir les décharges. Les normes comme NF EN 50110-1 harmonisent cela au niveau européen, avec des tableaux de distances variant selon l’altitude, le vent et l’humidité.

Les Normes Principales : Détails et Application

Les distances de sécurité s’appuient sur un corpus normatif rigoureux. L’Arrêté du 17 mai 2001 est le pilier pour la construction et l’exploitation des lignes. Son article 23 fixe les distances au sol : 5 mètres pour conducteurs isolés (réductible à 4 m hors voies publiques), 6 mètres pour nus en surplombs publics. Pour HT, minimum 8 mètres aux traversées d’autoroutes. L’article 24 détaille le voisinage des bâtiments : 3 mètres pour nus, 0 m pour isolés, plus une distance de tension t (calculée via formules tenant compte de la flèche du câble : t = f(U, vent, température)). Pour portées > 400 m, réduction à 1 m en zones venteuses, avec t1 pour pressions de 480-1080 Pa.

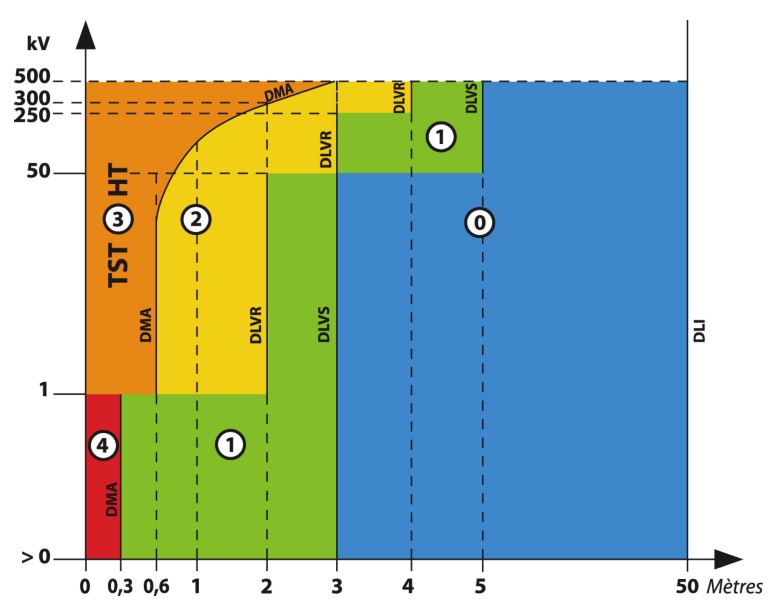

La norme NF C 18-510 complète cela pour les opérations. Elle définit cinq zones d’environnement :

- Zone 0 : Pièces nues sous tension – accès réservé aux habilités.

- Zone 1 : Vicinité immédiate – distances d’approche : 0,3 m (BT) à 0,7 m (HT > 50 kV).

- Zone 2 : Proximité – 3 m pour HTA, 5 m pour HTB.

- Zone 3 : Travaux sous tension (HT uniquement) – entre pièces nues et distance minimale.

- Zone 4 : Travail non électrique – analyse de risques dans 5 m.

Les Acronymes et Leurs Significations

DMA (Distance Minimale d’Approche) : Zone interdite absolue autour des conducteurs. C’est la distance minimale à respecter entre toute personne, outil, engin ou matériau et les parties sous tension (conducteurs nus). Elle empêche tout contact direct ou arc électrique.

- Couleur : Rouge/orange (la plus proche).

- Valeurs typiques : 0,3 m pour < 50 kV ; 0,7 m pour 50-250 kV ; 1 m pour > 250 kV.

DLVR (Distance de Limitation de Vicinité des Réseaux) : Distance minimale pour les approches latérales ou verticales près des lignes (ex. : engins de chantier, arbres). Elle définit la « zone de proximité » où une analyse de risques est obligatoire avant tout travail.

- Couleur : Jaune/vert.

- Valeurs : Souvent 3 m pour HTA ; 5 m pour HTB, avec courbes qui augmentent avec la tension.

DLVS (Distance de Limitation de Vicinité des Supports) : Distance de sécurité autour des supports (pylônes, poteaux). Elle protège contre les chutes ou contacts avec les structures métalliques.

- Couleur : Vert/bleu.

- Valeurs : Environ 2-4 m, ajustée par courbe.

Zone de Proximité (non labellée explicitement, mais bleue) : Rayon élargi (jusqu’à 5-50 m) où des mesures préventives sont requises (ex. : signalisation, habilitation électrique). Au-delà, pas de restriction spécifique.

L’UTE C 18-510 (guide pratique) ajoute des calculs pour arcs : énergie d’arc = I² t, avec distances anti-effet thermique jusqu’à 2 m en HTA. L’INRS insiste sur la consignation : séparation, verrouillage, étiquetage, vérification d’absence de tension (VAT). Pour les isolés, pas de distance fixe, mais éviter endommagement (risque de court-circuit).

Distances pour les Travaux Non Électriques

Les chantiers près des lignes HT exigent une vigilance accrue. Selon la NF C 18-510 et l’Arrêté de 2001, une zone interdite entoure les conducteurs nus : 3 m pour < 50 kV (HTA), 5 m pour ≥ 50 kV (HTB/THT). Cette zone inclut les oscillations (vent : +0,5 m) et mouvements d’engins. Au-delà, une zone de proximité de 5 m nécessite une analyse de risques (évaluation des contacts indirects, chutes d’outils).

Procédure DT-DICT obligatoire :

- DT : Déclaration de Travaux pour < 3/5 m.

- DICT : Intention de Commencement pour > 3/5 m ou creusement.

Exemple : Pour une nacelle sous ligne 20 kV, distance minimale 3 m ; au-delà, marquage au sol et signalisation. En cas d’humidité, augmenter de 20 %. Pour câbles isolés, zone critique 0,5 m ; risque d’arc si isolation percée.

Cas pratique : Sur un chantier BTP en 2024, un non-respect a causé un arc de 10 m, blessant trois ouvriers. L’INRS recommande habilitation BS pour superviseurs, et outils isolés (classe 0/1). En zones urbaines, coordination avec gestionnaires pour déviation temporaire.

Distances pour les Habitations et Bâtiments

Pour les constructions, l’Arrêté de 2001 impose des servitudes de passage (Code civil, art. 682). Voisinage latéral : 5 m pour HTA, 25 m pour HTB/THT (rayon de sécurité pour pylônes). Surplombs : 4,7 m (225 kV), 6 m (400 kV) au-dessus des toits. Pour voies publiques : 8 m minimum en HT.

En zones agricoles, réduction possible à 4,5 m si terrain irrégulier. Pylônes doivent être clôturés (2 m hauteur), avec signalisation. Urbanisme : PLU intègrent ces contraintes ; interdiction de bâtir sous lignes sans dérogation préfectorale.

Exemple : À proximité d’une THT 400 kV, une maison à 20 m respecte la norme, mais au-delà de 50 m, exposition CEM négligeable.

Aspects Santé et Environnementaux

Les lignes HT émettent des CEM (50 Hz), avec limites ICNIRP : 5 kV/m électrique, 100 µT magnétique. Études (ANSES 2022) n’établissent pas de lien causal clair avec cancers, mais préconisent > 50 m pour enfants. RTE mesure annuellement ; végétation élaguée à 1 m minimum.

Normes : Arrêté 2002 sur CEM ; recommandations > 25 m pour expositions prolongées.

Autres Contextes : Végétation, Agriculture et Traversées

- Végétation : Élagage à 1 m (nus), 0,5 m (isolés) ; NF C 18-510 pour interventions.

- Agriculture : Engins < 5 m hauteur sous 20 kV ; +1 m pour neige.

- Traversées : 6-9 m au-dessus d’eaux ; 2,7 m pour routes.

Gestion par RTE : Contrôles périodiques.

Conclusion

Les distances de sécurité des lignes HT, ancrées dans l’Arrêté de 2001 et NF C 18-510, protègent efficacement. Leur respect, via formation et coordination, est clé pour un avenir énergétique sûr.